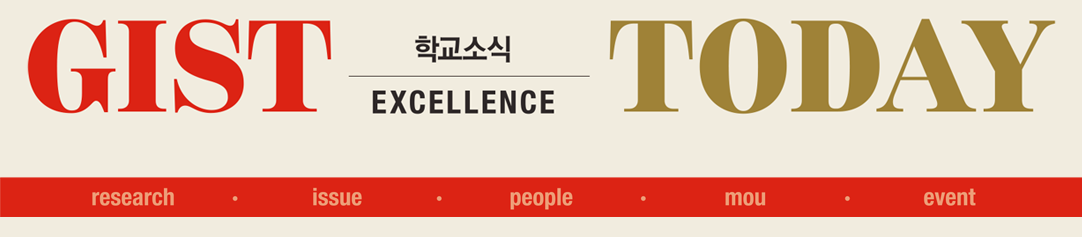

GIST 안진희 교수, KAIST 김하일 교수 공동연구팀, 지방간의 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 새로운 기전의 지방간 치료제 신약 물질 개발했다. 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다. 연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다. 안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

GIST 안진희 교수, KAIST 김하일 교수 공동연구팀, 지방간의 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 새로운 기전의 지방간 치료제 신약 물질 개발했다. 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다. 연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다. 안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

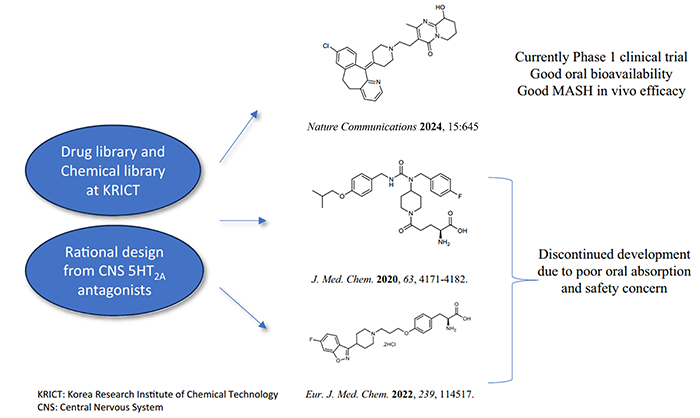

지구 · 환경공학부 김태영 교수 연구팀이 페인트에 분산제로 첨가되는 성분이 수십 년 후에도 토양 생태계를 위협하고 번식을 억제하는 생식독성을 갖고 있다는 사실을 국제 공동연구를 통해 확인했다. 연구팀은 페인트 가루가 토양에 1%(무게비) 섞여 있을 때, 예쁜꼬마선충의 자손 수가 최대 약 60% 감소하는 것을 확인했으며, 이러한 독성의 차이를 나타내는 핵심원인 물질이 페인트에 분산제로 첨가되는 알킬아민(Alkyl amines)이라는 것을 질량분석을 통해 밝혀냈다. 김태영 교수는 “이번 연구 결과는 외벽 페인트가 수십 년이 지난 후에도 토양 독성을 나타낸다는 증거”라며 “페인트의 특성을 고려하여 페인트 첨가제에 대한 규제 정책을 보완하고, 첨가제를 보다 안전한 물질로 대체하려는 노력이 필요하다”고 전했다.

지구 · 환경공학부 김태영 교수 연구팀이 페인트에 분산제로 첨가되는 성분이 수십 년 후에도 토양 생태계를 위협하고 번식을 억제하는 생식독성을 갖고 있다는 사실을 국제 공동연구를 통해 확인했다. 연구팀은 페인트 가루가 토양에 1%(무게비) 섞여 있을 때, 예쁜꼬마선충의 자손 수가 최대 약 60% 감소하는 것을 확인했으며, 이러한 독성의 차이를 나타내는 핵심원인 물질이 페인트에 분산제로 첨가되는 알킬아민(Alkyl amines)이라는 것을 질량분석을 통해 밝혀냈다. 김태영 교수는 “이번 연구 결과는 외벽 페인트가 수십 년이 지난 후에도 토양 독성을 나타낸다는 증거”라며 “페인트의 특성을 고려하여 페인트 첨가제에 대한 규제 정책을 보완하고, 첨가제를 보다 안전한 물질로 대체하려는 노력이 필요하다”고 전했다.

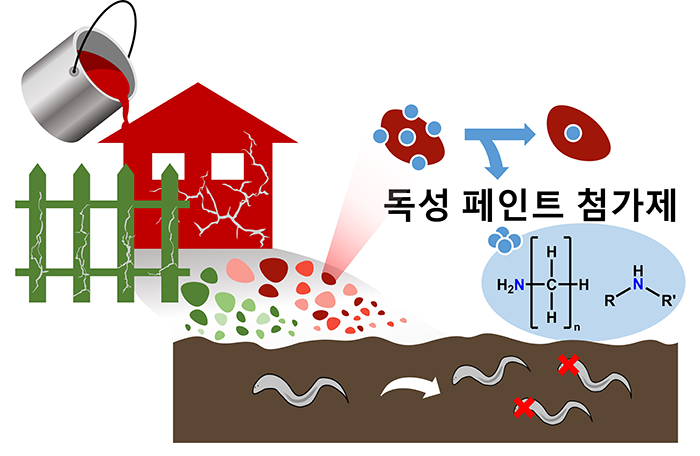

융합기술학제학부 이규빈 교수 연구팀이 인공지능(AI) 기술을 이용해 수면단계 분류의 정확도를 세계 최고 수준으로 끌어올리는 데 성공했다. 연구팀은 특징 피라미드*를 활용한 대조학습*기술을 생체신호 측정에 최초로 적용했다.

융합기술학제학부 이규빈 교수 연구팀이 인공지능(AI) 기술을 이용해 수면단계 분류의 정확도를 세계 최고 수준으로 끌어올리는 데 성공했다. 연구팀은 특징 피라미드*를 활용한 대조학습*기술을 생체신호 측정에 최초로 적용했다.

수면단계 분류는 수면 관련 질환 진단 및 수면품질 평가에 중요한 역할을 한다. 특히, 하나의 센서로 심전도, 뇌파, 근전도 등을 측정하는 ‘단일 채널 생체신호’는 측정 방법이 간편하다는 장점이 있다. 그러나 생체신호는 다양한 주파수가 혼합된 복잡한 형태로 구성되어 있고, 특히 일부 신호는 서로 유사한 주파수 특성을 공유하고 있어 수면단계를 정확하게 구분하는 것은 매우 어렵다. 연구팀은 복잡한 생체신호로 수면단계를 분류하는 데 AI 기술을 이용하는 새로운 방법을 제안했다. 기존에도 수면단계를 인공지능으로 분류하는 방법은 있었으나 이번 연구를 통해 정확도를 높였다.

* 특징 피라미드 : 인공지능 모델의 여러 층에서 추출된 다양한 크기의 특징 정보를 포함하는 방식으로, 모델이 다양한 주파수 범위에서 정보를 처리할 수 있게 함

* 대조학습 : 동일한 분류에 속하는 데이터 간의 유사성을 증가시키고, 서로 다른 분류에 속하는 데이터 간의 유사성을 감소시키도록 하는 기계학습 기법

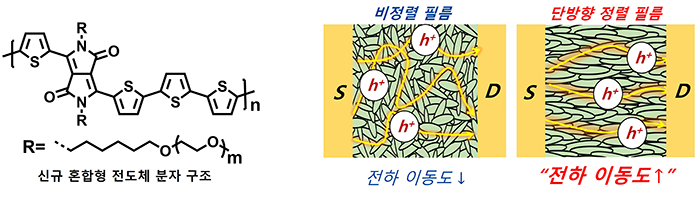

GIST 신소재공학부 윤명한 교수팀과 KAIST 생명화학공학과 김범준 교수 공동연구팀이 세계 최고 수준의 유기물 혼합형 전도체*소재를 개발하고, 활성채널에서 한 방향으로 정렬된 초고성능 전기화학 트랜지스터 구현에 성공했다. 이번 연구 성과는 유기물 혼합형 전도체의 단점으로 지적받던 낮은 전기적 성능을 극복하고, 향후 유기물 기반 고성능 뉴로모픽 소자 및 생체신호센서 등 고성능 바이오 전자소자 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.

GIST 신소재공학부 윤명한 교수팀과 KAIST 생명화학공학과 김범준 교수 공동연구팀이 세계 최고 수준의 유기물 혼합형 전도체*소재를 개발하고, 활성채널에서 한 방향으로 정렬된 초고성능 전기화학 트랜지스터 구현에 성공했다. 이번 연구 성과는 유기물 혼합형 전도체의 단점으로 지적받던 낮은 전기적 성능을 극복하고, 향후 유기물 기반 고성능 뉴로모픽 소자 및 생체신호센서 등 고성능 바이오 전자소자 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.

* 유기물 혼합형 전도체(organic mixed conductor) : 전해질 내에서 이온 전도성과 전기 전도성을 동시에 갖는 유기 재료로서 신경, 심장, 근육 신호 등 물속 이온 기반의 생체전기신호와 금속전극, 실리콘반도체 등 전자 · 정공 기반의 고체상 전기전자신호를 연계할 수 생체이식형 전자소자 활성층으로 활용됨

* 유기물 전기화학 트랜지스터(organic electrochemical transistor) : 전해질 내에서 구동하는 트랜지스터 중 하나로, 인가된 게이트 전압에 의한 전해질 내 존재하는 이온과 반도체층과의 전기적 · 전기화학적 반응을 통해 반도체층의 도핑/탈도핑을 유도함으로써 전기적 신호를 스위칭 및 증폭하는 소자.

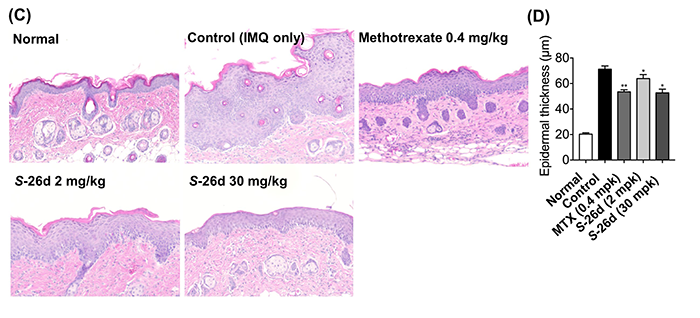

의생명과학부 김용철 교수 연구팀이 새로운 건선 치료제의 실마리가 될 ‘CMKLR1 길항제(antagonist)’를 개발했다고 밝혔다. 건선 환자들의 혈액 및 병변에는 ‘케머린’*이라는 신호전달물질이 높은 농도로 존재하는데 이 신호전달물질의 수용체가 바로 ‘CMKLR1’이다. 활성화된 ‘CMKLR1’은 피부 주위 혈관으로 수지상세포*를 모이게 하고 이들이 T세포와 각질형성세포를 자극해 건선 병증이 더욱 심해진다. 연구팀은 이 CMKLR1의 활성을 저해함으로써 건선을 치료할 수 있는 약물 개발을 제안했다. 그리고 페닐인다졸 코어 스켈레톤을 기반으로 최적화된 화합물의 설계 및 합성을 통해 CMKLR1의 활성도를 낮추는 길항제를 개발하는 데 성공했다. 이 길항제는 36 나노몰 수준의 매우 낮은 농도에서도 CMKLR1의 활성을 강력하게 억제하였고, 경구 투여로 높은 생체 내 흡수율이 확인되어 경구제제로 개발할 수 있다는 장점이 있다.

의생명과학부 김용철 교수 연구팀이 새로운 건선 치료제의 실마리가 될 ‘CMKLR1 길항제(antagonist)’를 개발했다고 밝혔다. 건선 환자들의 혈액 및 병변에는 ‘케머린’*이라는 신호전달물질이 높은 농도로 존재하는데 이 신호전달물질의 수용체가 바로 ‘CMKLR1’이다. 활성화된 ‘CMKLR1’은 피부 주위 혈관으로 수지상세포*를 모이게 하고 이들이 T세포와 각질형성세포를 자극해 건선 병증이 더욱 심해진다. 연구팀은 이 CMKLR1의 활성을 저해함으로써 건선을 치료할 수 있는 약물 개발을 제안했다. 그리고 페닐인다졸 코어 스켈레톤을 기반으로 최적화된 화합물의 설계 및 합성을 통해 CMKLR1의 활성도를 낮추는 길항제를 개발하는 데 성공했다. 이 길항제는 36 나노몰 수준의 매우 낮은 농도에서도 CMKLR1의 활성을 강력하게 억제하였고, 경구 투여로 높은 생체 내 흡수율이 확인되어 경구제제로 개발할 수 있다는 장점이 있다.

* 케머린(Chemerin) : 포신호전달물질 중 하나로서 비만, 당뇨병등과 관련이 있다. 건선에서는 발병 초기 여러 면역세포들을 병변으로 유도하여 건선 증상을 일으킨다.

* 수지상세포(Dendritic cell) : 면역계를 구성하고 있는 세포 중 하나로서 다른 면역 관련 세포를 활성화하는 역할을 한다.

의생명공학과 오창명 교수 연구팀이 미국 로스웰 파크 종합 암센터(Roswell Park Comprehensive Cancer Center) 등 국내외 연구팀과 함께 코로나19 후유증에 따른 폐섬유증을 유발하는 폐 대식세포 분석을 통해 기존 약물 치료 방법이 유효함을 밝혀냈다. 연구팀은 중증 코로나19 환자와 특발성 폐섬유증(IPF) 환자의 폐 단일 세포 전사체 데이터 분석(폐 대식세포와 그 유전자군)을 통해 폐대식세포 분포의 의미 있는 변화를 관찰했다. 연구팀은 중증 코로나19와 특발성 폐섬유증 환자의 경우, 폐 대식세포의 개수가 감소하고 단핵구 유래 대식세포는 증가했음을 확인했다. 또한 폐 대식세포의 유전자 발현 분석을 통해 폐 대식세포의 대사시스템의 변화(지질대사 및 포도당 대사의 증가), 면역 반응의 변화 및 리소좀 관련 유전자들의 증가된 발현이 폐 섬유화증의 유발과 관련이 있음을 밝혀냈다.

의생명공학과 오창명 교수 연구팀이 미국 로스웰 파크 종합 암센터(Roswell Park Comprehensive Cancer Center) 등 국내외 연구팀과 함께 코로나19 후유증에 따른 폐섬유증을 유발하는 폐 대식세포 분석을 통해 기존 약물 치료 방법이 유효함을 밝혀냈다. 연구팀은 중증 코로나19 환자와 특발성 폐섬유증(IPF) 환자의 폐 단일 세포 전사체 데이터 분석(폐 대식세포와 그 유전자군)을 통해 폐대식세포 분포의 의미 있는 변화를 관찰했다. 연구팀은 중증 코로나19와 특발성 폐섬유증 환자의 경우, 폐 대식세포의 개수가 감소하고 단핵구 유래 대식세포는 증가했음을 확인했다. 또한 폐 대식세포의 유전자 발현 분석을 통해 폐 대식세포의 대사시스템의 변화(지질대사 및 포도당 대사의 증가), 면역 반응의 변화 및 리소좀 관련 유전자들의 증가된 발현이 폐 섬유화증의 유발과 관련이 있음을 밝혀냈다.

융합기술학제학부 김경중 교수 연구팀이 AI 분야의 핵심 기술인 강화학습을 쉽게 설명하는 새로운 형태의 몰입형 논문(논문명: Monte Carlo and Temporal Difference Methods in Reinforcement Learning)을 게재했다. 연구팀은 강화학습을 쉽게 설명하기 위해 상어를 주인공으로 하는 간단한 게임을 만들고, 독자들이 게임을 조작하면서 강화학습의 개념을 이해할 수 있도록 설계했다. 강화학습에 대한 이해를 돕기 위해 총 18개의 상호작용이 가능한 콘텐츠를 제공하고 있으며, 독자들은 간단한 강화학습 실험을 웹브라우저를 통해 수행해 볼 수 있고, 결과도 확인해 볼 수 있다. 연구팀은 또한 웹에서 돌아가는 다양한 프로그램을 개발과 실험 결과를 실시간으로 보여주기 위해 2차원 그래프와 3차원 그래프를 그리는 도구도 개발했다.

융합기술학제학부 김경중 교수 연구팀이 AI 분야의 핵심 기술인 강화학습을 쉽게 설명하는 새로운 형태의 몰입형 논문(논문명: Monte Carlo and Temporal Difference Methods in Reinforcement Learning)을 게재했다. 연구팀은 강화학습을 쉽게 설명하기 위해 상어를 주인공으로 하는 간단한 게임을 만들고, 독자들이 게임을 조작하면서 강화학습의 개념을 이해할 수 있도록 설계했다. 강화학습에 대한 이해를 돕기 위해 총 18개의 상호작용이 가능한 콘텐츠를 제공하고 있으며, 독자들은 간단한 강화학습 실험을 웹브라우저를 통해 수행해 볼 수 있고, 결과도 확인해 볼 수 있다. 연구팀은 또한 웹에서 돌아가는 다양한 프로그램을 개발과 실험 결과를 실시간으로 보여주기 위해 2차원 그래프와 3차원 그래프를 그리는 도구도 개발했다.

논문은 IEEE홈페이지(https://ieeexplore.ieee.org/document/10287161) 또는 아래 QR코드를 통해 접속할 수 있다.