GIST INSIGHT

Insight Essay

MZ 세대를 사로 잡은Insight Column

인공지능 시대를 바라보다Start-up

개인 향수 제작을 위한GIST ISSUE

Accomplishment

출생 성비 균형을 조절하는Interview

GTMBA 11기 회장GIST CAMPUS

Specialism

한국문화기술연구소(KRICT)Supporters

영상으로 바라보는 지스트 세상GIST INFORMATION

Alumni 1

데브시스터즈 데이터플랫폼셀 리더Alumni 2

MIT 박사로의 첫걸음Volunteer

“나눔의 꽃이 피었습니다”Donation

기부자 및 후원자GIST 참여마당

G몬을 잡고 행운을 잡아라!

① 원자층 두께 다강성 반데르발스 물질 최초 발견

지스트 물리·광과학과 이종석 교수와 서울대학교 물리천문학부 박제근 교수 연구팀이 강유전성과 반강자성이 동시에 나타나는 다강성 상태를 원자층 두께 반데르발스 물질에서 세계 최초로 발견했다. 연구팀은 물리적 박리법을 이용해 단원자층 두께의 얇은 NiI2 시편을 준비한 후 펨토초 레이저를 이용한 제2차 조화파 검출법을 활용하여 강유전성 상전이가 이원자층 두께까지 유지됨을 확인했다. 특히 자기장 인가를 통해 전기분극의 크기가 조절될 수 있음을 밝혀 다강성물질로서의 자기전기효과를 입증했다.

다강성 물질은 강유전성, 반강자성이 하나의 물질에서 동시에 나타나는 성질을 가지고 있어 이를 이용하면 차세대 전자소자로 개발하는 것이 가능해진다. 따라서 이러한 다강성을 반데르발스 물질계, 특히 원자층 두께에서 구현할 수 있게 된다면 다기능성 나노소자를 구현하는데 크게 기여할 것으로 기대된다.

② 온실가스 활용한 고성능 페로브스카이트 태양전지 개발

지스트 차세대에너지연구소 공재민 연구교수와 신소재공학부 이광희 교수 연구팀, 뉴욕대 및 예일대 연구팀이 공동 참여한 연구 결과가 과학 분야 최고 권위지인 ‘네이처(Nature)’ 최신호에 게재됐다. 연구팀은 온실가스인 이산화탄소를 이용해 페로브스카이트 태양전지의 성능을 효과적으로 향상시킬 수 있는 새로운 유기반도체 도핑 기법을 개발했다고 밝혔다.

연구팀은 산소 대신 온실가스인 이산화탄소를 유기반도체 도핑에 활용했고, 이산화탄소 도핑 효율을 높이기 위해 정공 수송 소재(Spiro-OMeTAD·스파이로 구조물질)와 리튬비스마이드(LiTFSI)가 혼합된 용액에 이산화탄소를 버블링하는 기법을 도입했다. 버블링 기법은 공정시간을 기존의 산소 도핑 기법 대비 최대 100분의 1 수준으로 단축시켰으며, 단시간에 유기반도체인 정공 수송 소재(Spiro-OMeTAD)의 전기전도도를 100배까지 끌어 올렸다.

이번 연구 결과는 향후 페로브스카이트 태양전지의 상용화를 앞당길 기술로 활용될 전망이며, 도핑에 사용된 이산화탄소는 탄산염 형태로 변환, 저장되기 때문에 유기반도체 도핑과 동시에 지속 가능한 탄소원 포집 및 재활용 기술에 활용될 것으로 기대된다.

③ 바이러스 감염 세포를 제거하는 T 임파구의 발생 조절인자 규명

지스트 생명과학부 전창덕 교수 연구팀이 T 임파구의 발달을 조절하는 새로운 핵심 인자, NSrp70(Nuclear Speckle-related protein 70) 발견과 작용 기작을 규명했다.

T 임파구는 면역반응에 매우 중요한 면역세포로써 전체 임파구의 약 70% 이상을 차지하며 유전자 치료와 세포 치료의 핵심적인 연구 대상으로 주목받아왔다. 연구팀은 NSrp70이 결핍된 T 임파구의 유전체 분석을 통해 다수의 유전자 조절 단백질들이 NSrp70의 선택적 스플라이싱 기능에 영향을 받아 변화된 것을 세계 최초로 밝혀냈다. 변화된 다수의 유전자 조절 단백질들로 인해 T 림프구 발달과 활성에 중요한 T 세포 수용체 발현과 신호전달이 감소했고, 그에 반해 세포 증식 관련 유전자들은 비정상적으로 증가했다. 결과적으로 NSrp70이 결핍되면 T 세포 수용체 발현 이상과 함께 비정상적인 세포 증식 증가로 인해 T 임파구는 정상적으로 발달하지 못하고 죽게 된다는 것이다.

전창덕 교수는 “후속연구는 NSrp70의 유전자 치료법을 이용해 암의 증식을 억제하거나 특정 바이러스에 대응할 수 있는 T 임파구의 성장을 촉진하는 새로운 면역 치료 방법 전략을 수립하는 것”이라고 향후 계획을 전했다.

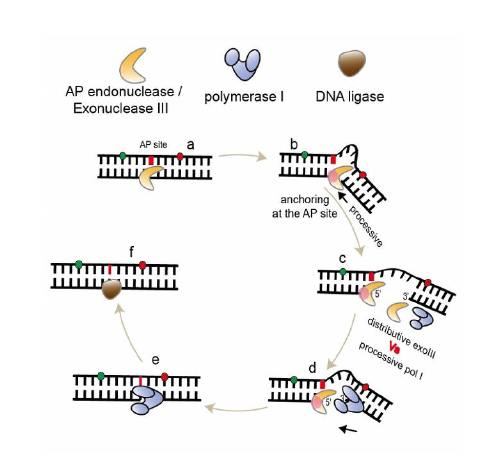

④ 핵산절단효소의 유전자 손상복구 기전규명

지스트 생명과학부 이광록 교수 연구팀은 DNA 손상 복구과정에서 AP 핵산절단효소가 손상 부위를 단순히 절단하는 것이 아니라 연속적으로 분해하여 DNA 틈새 구조를 생성, 복구과정을 조절하는 기전을 알아냈다고 밝혔다.

연구팀은 단일분자 형광관찰 기술을 이용하여 핵산절단효소가 특정 부위(AP 부위)를 절단하는 시점에 복구가 시작되고, 그 후 AP 부위에 강하게 결합하여 손상 부위로부터 DNA를 빠르게 제거하며 단일가닥 DNA의 강성(rigidity)에 의해 최소한의 DNA 틈새 크기로 조절됨을 실시간으로 관찰했다. 무작위로 DNA를 분해하는 일반 핵산절단효소와 달리 AP 핵산절단효소는 AP 부위에 강하게 고정되어 해리되지 않고, 연속적으로 DNA를 분해하여 빠르게 DNA 틈새를 만든다는 것이다. 나아가 일시적으로 생성된 DNA 틈새 구조는 DNA 중합효소가 작동할 공간을 제공하였고 이 과정이 정교하게 시공간적으로 조절됨을 규명하였다.

암세포에서 AP 핵산절단효소가 많이 생성된다는 기존 보고 등에 더해 이번 연구결과가 암 진단을 위한 바이오마커이자 약물개발의 표적으로서 AP 핵산절단효소를 바라보는 실마리가 될 것으로 기대된다.

⑤ 나노입자 탑재한 중배엽 줄기세포로 허혈/재관류 손상 치료 가능성 제시

지스트 신소재공학부 태기융 교수와 단국대학교 나노바이오의과학과 양희석 교수 연구팀은 생체적합 나노입자를 탑재한 중배엽 줄기세포를 이용하여 허혈성 간 손상을 억제하는 기술을 개발했다.

중배엽 줄기세포(Mesenchymal stem cells, MSCs)는 치료효과를 지니는 인자들을 방출하고 면역조절이 가능함에 따라 허혈/재관류 손상을 억제할 수 있어 그동안 MSCs를 전달하여 손상을 막으려는 연구들이 진행되어왔다. 하지만 과도한 활성산소종이 존재하는 환경에서는 MSCs가 현저히 낮은 생존율을 보여 치료 효과 또한 저조한 수준이었다.

연구팀은 활성산소종 분해효과를 가지는 프러시안 블루(Prussian Blue; PB) 나노입자를 세포 이물흡수(endocytosis)를 통해 MSC 내부에 탑재했고, 나노자임이 탑재된 MSCs(PB-MSC)가 활성산소종 환경에서 높은 생존율을 보이며 치료인자의 방출특성을 잘 유지하는 것을 확인했다. 이를 간 허혈/재관류 쥐 모델에 적용하였을 때, 나노자임이 탑재된 MSCs(PB-MSC)는 보통의 MSC에 비해 간 조직의 괴사를 줄일 뿐 아니라 간 기능도 빨리 회복시킬 수 있음을 입증하였다.

(우)61005 광주광역시 북구 첨단과기로 123 (오룡동)

Tel. 062)715-2114 Fax. 062)715-2300

Copyright (C) 2017 Gwangju Institute of Science and Technology. All Rights Reserved